Maratea

preistorica: i neandertaliani nelle grotte di Fiumicello

Quali sono stati i primi Uomini ad aver abitato sulla costa

di Maratea?

La domanda è molto interessante. La Storia propriamente

detta, infatti, inizia proprio con loro: la Storia di un territorio inizia

quando l’Uomo comincia ad abitarlo. I tempi precedenti al popolamento umano non

sono di competenza dello storico, bensì del geologo, che del territorio studia

la formazione e lo sviluppo.

Nota: questo scritto è la fedele

trasposizione di quattro pagine del primo capitolo della

Storia di Maratea compresa nel mio

progetto noto come Enciclopedia di

Maratea. Colgo l’occasione per assicurare che il progetto è in svolgimento

e vedrà la luce non appena gli impegni di vita e di lavoro mi permetteranno di

sbobinare completamente le quasi 50.000 (cinquantamila) pagine di documenti

d’archivio che ho raccolto negli ultimi 11 anni in

giro per l’Italia.

Il primo

popolamento umano.

La penisola italiana è abitata da esseri che possiamo qualificare Uomini da circa un milione di anni. Nel

territorio dell’attuale Basilicata il popolamento sembrerebbe iniziato

settecentomila anni fa.

La prima specie di Uomo ad aver popolato l’Europa pare sia stata l’Homo habilis, a cui è succeduto l’Homo erectus o ergaster, da cui poi hanno avuto origine i diversi tipi di Homo sapiens. Tutte queste specie vivono

nomadi, sono cacciatori e raccoglitori dei frutti spontanei. La loro vita è un continuo e ininterrotto migrare in terre dove si insediano

fin quando non ne consumano le risorse. I siti archeologici in cui lo studioso

trova le loro tracce, quindi, non vanno intesi come abitati o insediamenti

stabili, ma solo come le tappe temporanee del loro cammino senza fine.

Nel golfo di Policastro i siti preistorici più antichi sono quelli

di Cala Bianca e Cala Arconte, presso Marina di Camerota, e di Rosaneto, a Tortora, dove sono stati trovati reperti del

Paleolitico inferiore. Molti studiosi hanno ignorato che, negli

’70 del XX secolo, l’archeologo Pietro Colacicchi

(1937-2014), professore all’Università di Siena, scoprì che il sito tortorese

si espandeva da una sponda all’altra del fiume Noce e toccava quello che ora è

territorio di Maratea.

Nei pressi di Castrocucco, Colacicchi

trovò reperti di due culture preistoriche, l’Olduvaiano

(o Cultura del Ciottolo) e l’Acheuleano.

«L’Acheuleano

– scrive Colacicchi – è rappresentato da una ventina di

bifacciali, comprendenti alcuni esemplari lanceolati e micocchiani di fine

fattura e due hacereaux. La componente bifacciale è accompagnata da

elementi su scheggi e da nuclei di tecnica Levallois. […]

Nel complesso, l’Acheuleano di

Castrocucco, seppure quantitativamente più modesto, richiama esattamente quello

della riva sinistra del Noce, suggerendo la stessa attribuzione ad una fase

finale di questa cultura. Il complesso su ciottolo – continua

l’archeologo –, assai più cospicuo,

comprende circa 400 choppers, in marcata prevalenza a scheggiatura unifacciale e di tipo distale, meno frequentemente

appartenenti a tipi più complessi,

come i latero-distali, i doppi, i “periferici”, gli appuntiti, etc.

Accompagnano i choppers alcuni rozzi

raschiatoi e denticolati (relativamente poco numerosi), di solito su calotte di

ciottolo o schegge comunque a faccia dorsale in parte corticata».

Nonostante il poco risalto ricevuto, i ritrovamenti di

Castrocucco sono molto importanti: sono la più antica traccia della presenza

umana sul territorio di Maratea e tra le più antiche in quello della

Basilicata.

Reperti del Paleolitico inferiore sono piuttosto rari. Le

temporanee stazioni di questi Uomini nomadi, cacciatori e raccoglitori,

erano all’aria aperta, su terrazzamenti lungo il corso di fiumi, più rari

quelli in grotta. Ciò, ovviamente, non ha favorito la conservazione delle loro

tracce fino a noi.

I

Neandertaliani nelle grotte di Fiumicello.

Gli Uomini del Paleolitico medio hanno lasciato molte più

tracce sulle nostre terre. Durante quest’epoca si verifica

la glaciazione di Würm, che sconvolge tanto il clima

che il paesaggio d’Europa. Le coste del golfo di Policastro, ricche di grotte e

altre cavità, offrono comodo riparo agli Uomini di Neanderthal, un cui

scheletro è stato ritrovato nella grotta del Poggio a Marina di Camerota.

Reperti di quest’epoca sono molto diffusi: se ne sono trovati nella grotta di

Mezzanotte presso Sapri, nella grotta di Torre Nave a

Tortora, sull’isola di Dino e nella grotta di Torre Talao a Scalea.

Nel 1952, il paleontologo Vincenzo Fusco, professore

all’Università Governativa di Milano, decise di intraprendere delle ricerche

lungo la costa di Maratea, rimaste, all’epoca, tra le poche non ancora

studiate. Già in questo suo primo sopralluogo il prof.

Fusco individuò resti di fauna pleistocenica in una delle grotte presso la

spiaggia di Fiumicello. Deciso a fare più approfondite indagini, Fusco tornò a

Maratea con dei colleghi nel 1957. In questa nuova ricerca, scoprì che la

grotta era stata abitata durante il Paleolitico medio.

«Abbiamo potuto

raccogliere – annota Fusco per l’antro più prossimo alla spiaggia

–, alcune schegge di quarzite molto

rozze, con bulbi di percussione abbastanza evidenti, con piani di percussione

preparati, ampi, fortemente inclinati nel pezzo, con lavorazione

monofacciale molto semplice, senza alcun

ritocco periferico. Il complesso si presenta invero piuttosto povero, tuttavia

si può affermare trattarsi di industria musteriana

che, per i caratteri descritti, si direbbe di carattere più arcaico del

musteriano tipico. Tra i pochi rifiuti di lavorazione e pezzi atipici è

interessante notare la presenza di un grosso mezzo ciottolo di quarzite, dal

quale risulta staccata una scheggia. Tale rozza industria litica era accompagnata da un esiguo numero di

ossa, per lo più scheggiate nel senso della lunghezza e spezzettate, alcune

delle quali semicombuste e costituenti

presumibilmente avanzi di pasti».

Un altro reperto, un raschiatoio «di tecnica musteriana, di forma trapezoidale con fine ritocco lungo uno

dei lati maggiori», venne ritrovato nella grotta

più lontana dalla riva.

Certamente, anche altre grotte della costa di Maratea hanno

offerto rifugio agli Uomini di quest’epoca. Per la mancanza di ricerche

sistematiche, però, non possiamo sapere quali sono state le più frequentate.

Abbiamo notizia certa solo in un altro caso, la cavità di Sotto la Torre, ad Acquafredda,

dove negli anni ’90 del XX secolo vennero

accidentalmente ritrovati alcuni manufatti musteriani.

Il più

antico paesaggio marateota.

I reperti paleolitici, oltre a offrirci delle deboli luci

sulla vita degli Uomini dell’Età della Pietra, possono

essere usati anche per dedurre come poteva apparire quello che oggi è il nostro

territorio.

Per esempio, le grotte alla spiaggia di Fiumicello dovevano

apparire molto diversamente agli occhi degli Uomini del Paleolitico medio. Le

glaciazioni, come detto, non incidono soltanto sul clima, ma anche sul

paesaggio. Il raffreddamento della Terra è tale che il livello del mare, per

effetto delle grandi distese di ghiaccio, si abbassa di molti metri, facendo

emergere quella che oggi è parte della piattaforma marina. Le grotte a

Fiumicello, quindi, dovevano apparire come un rifugio comodissimo lungo la

linea di un terrazzamento aperto a monte della

costiera pleistocenica.

Al contrario, nei periodi interglaciali

(cioè i periodi più caldi tra un picco freddo e l’altro) la linea di costa

si alza al di sopra dell’attuale livello del mare,

perché lo scioglimento dei ghiacciai versa una grandissima quantità d’acqua in

mare.

Secondo uno studio basato su dati geologici, nel periodo

interstadiale caldo della glaciazione di Würm la

linea di battigia si trova tra 2 e 5 metri più in alto

del livello attuale, scesa poi, nel picco di freddo, a ben 100 metri al di

sotto. Per capirci, durante il massimo di freddo, quella che è oggi l’isola di

Santo Janni appare come un promontorio alto quanto l’odierna Punta Caina.

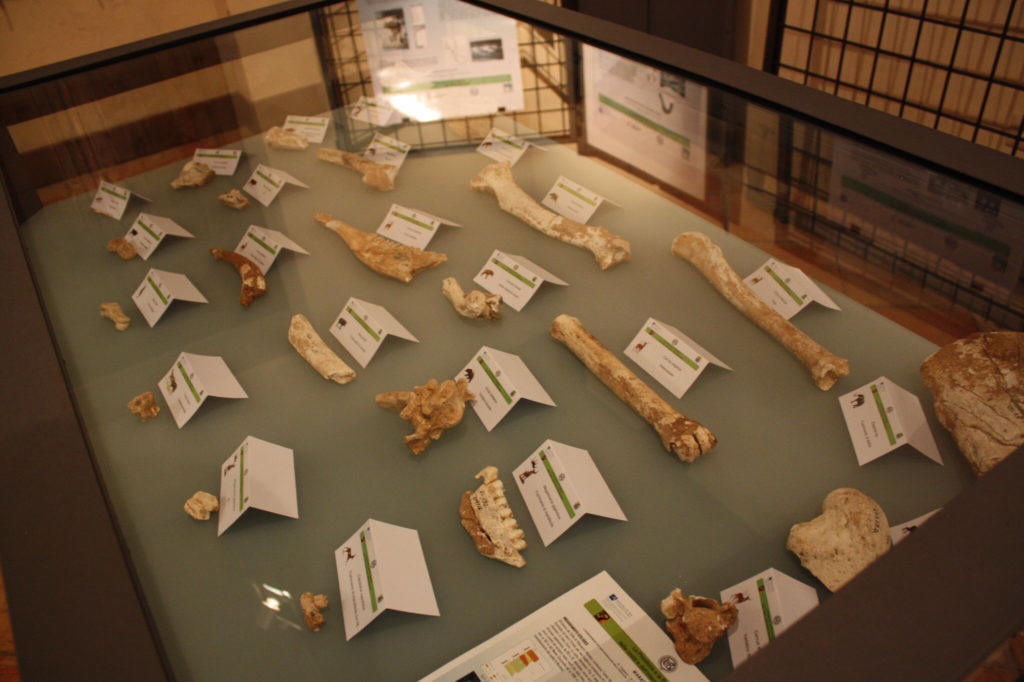

Le ossa

della Grotta Lina.

A diversi climi conseguono diverse

faune.

Tra il 1988 e il 1995, un gruppo di ricercatori delle

università La Sapienza di Roma e Federico II di Napoli

catalogò i reperti di un vasto giacimento di ossa animali scoperto nella Grotta

Lina, presso Marina di Maratea. Nel corso di migliaia di anni, in questa grotta

si sono ammucchiate le ossa degli animali che hanno popolato il territorio di

Maratea durante l’alternanza dei periodi glaciali e interglaciali. La loro

catalogazione ci permette di dedurre anche quello che poteva essere l’ambiente

floreale.

Al periodo più freddo risalgono i resti di orso delle caverne

(Ursus spelaeus),

stambecco alpino (Capra ibex), leone delle caverne (Panthera leo spelaea) e

lupo grigio (Canis lupus), i quali

suggeriscono un ambiente steppico. Nel graduale miglioramento climatico

resistevano esemplari di orso grigio (Ursus

arctos) cervo nobile (Cervus elaphus), cervo gigante (Megaloceros giganteus), capriolo (Capreolus capreolus), daino (Dama dama), volpe rossa (Vulpes vulpes),

cinghiale (Sus scrofa) e uro (Bos primigenius).

Con il graduale caldo alla steppa si sostituisce, probabilmente, una prateria

con qualche bosco termofilo (suggerito dai cervidi). Ai picchi di clima caldo

risalgono i reperti di leopardo (Panthera pardus), iena maculata (Crocuta crocuta) e non meglio identificati

rinocerontidi (genere Stephanorhinus).

Bibliografia.

Un amico, lettore attento, mi ha chiesto di aggiungere una

bibliografia nei miei articoli. Non sempre lo riterrò

necessario, ma per quanto riguarda questo articolo consiglio la lettura di: F. Mallegni, Il più

antico popolamento umano in Italia, in Italia

preistorica, a cura di M. Piperno & A. Guidi, Laterza 1992; V. Fusco, Stazioni del Paleolitico medio in grotte

costiere del golfo di Policastro, in «Rivista di Scienze Protostoriche»,

XVI (1961), pp. 6 ss.; Archeologia, arte

e storia alle sorgenti del Lao, a cura di P. Bottini, Matera, BMG, 1988; C.

Barbera, E. Billia, C. Petronio, A. Virgili, M.

Candeloro, F. Zarlenga, Short report on Pleistocene fauna from Grotta Lina (Marina di Maratea,

Southern Italy): paleological

and geochronological implications,

in «Bollettino della Società Paleontologica Italiana», 1995, n. 34 (3), pp.

341-350. Per la definizione dei paleoclimi

e paleoambienti, cfr. A. Tagliacozzo, I mammiferi dei giacimenti pre- e protostorici italiani. Un inquadramento paleontologico e archeozoologico,

in Italia preistorica cit., pp.

76-82.