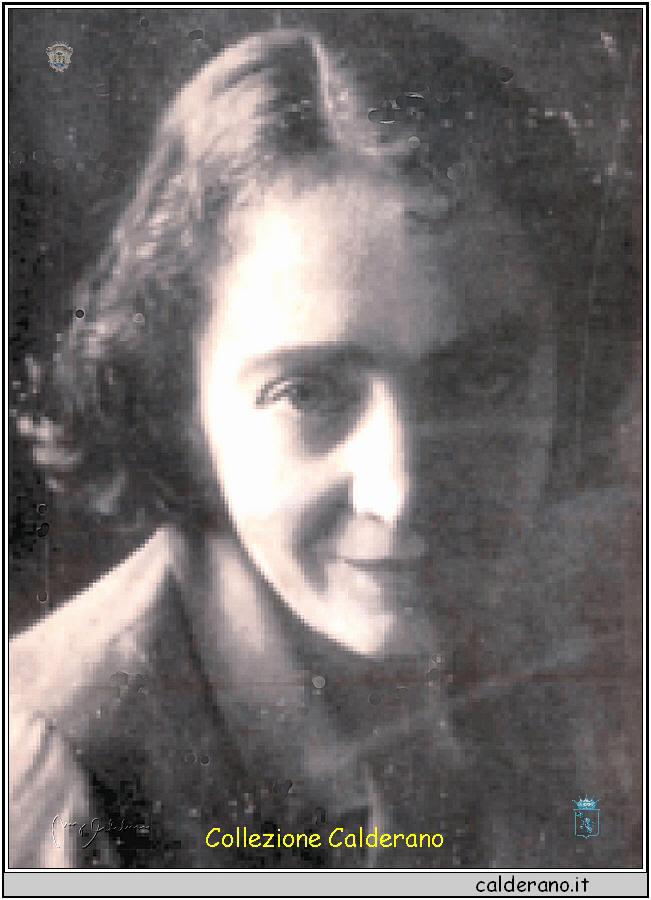

Una donna

dimenticata: Cesira Fiori, una confinata a Maratea.

|

Luca Luongo |

Cesira Fiori è stata una intellettuale

e antifascista italiana, confinata a Maratea. Nella nostra cittadina la memoria

di ciò, così come del fatto stesso d’esser stata Maratea luogo di confino,

sembra essersi persa. Oggi, nella Giornata Internazionale della Donna,

riscopriamo questa donna dimenticata.

Chi era Cesira Fiori?

Nacque a Roma il 25 novembre 1890 da Massimo e da Giuliana

Mora Morunti. Nel 1908 iniziò la carriera di maestra

presso le scuole rurali statali di Velletri (RM).

Nel 1910 si iscrisse al Partito

Socialista Italiano. Prese parte alle manifestazioni contro la guerra di Libia

e contro l’intervento dell’Italia nella Grande Guerra. Aderì all’Associazione

donne italiane e si occupò dei problemi sindacali delle infermiere, delle

cucitrici, delle lavoranti a domicilio, battendosi per la pensione alle

casalinghe e per i diritti politici e civili delle donne.

Nel 1921 fu tra le prime iscritte al Partito Comunista

Italiano.

Nel 1921 fu tra le prime iscritte al Partito Comunista

Italiano.

L’attività antifascista e l’arresto.

Con un curriculum del genere, non servì altro a Cesira per

attirare su di sé l’attenzione della polizia politica fascista. In più, il

Ventennio non fu un periodo facile per le lavoratrici italiane. Già nel 1926

iniziò l’esclusione delle donne dall’insegnamento superiore. La legge 221/1934

stabilì un limite del 10% della presenza femminile negli uffici pubblici e

privati.

Cesira, dal canto suo, non fu mai ambigua e contestò il regime sin dai suoi albori. Nel 1928 il governatore

di Roma la allontanò dalla scuola per incompatibilità politica. Il Consiglio di

Stato respinse il suo ricorso.

Si mantenne dando lezioni private. Parallelamente, con altri

antifascisti avviò delle azioni cospirative contro il regime. Essendo portata per

le Lettere, in particolare si impegnò nella pubblicazione de La Falce,

un foglio di propaganda clandestina destinato ai contadini. In più, aveva

attrezzato una sorta di biblioteca circolante per la diffusione di romanzi a

sfondo sociale.

Fu arrestata nel 1933 e destinata al confino politico nell’anno

successivo. Nel gennaio 1934 fu mandata a Ponza, dove sarebbe dovuta restare

per cinque anni. Ma, per ragioni di salute, nel settembre 1935 fu trasferita a

Maratea.

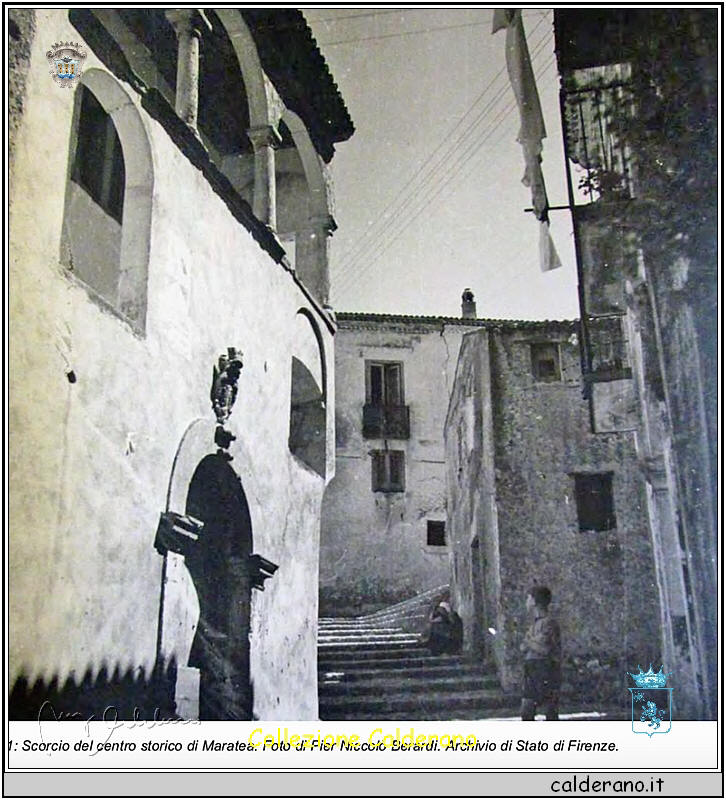

Una confinata a Maratea.

È ben noto il governo di Mussolini predilesse la Lucania come

destinazione dei confinati politici. Chi non conosce la vicenda di Carlo Levi

ad Aliano?

Ma i confinati non furono inviati

solo nei comuni interni. Anche Maratea fu sede di confino politico, sebbene la

storiografia locale lo abbia del tutto dimenticato.

Cesira Fiori arrivò a Maratea nel settembre 1935. Arrivò nel

nostro paese in treno. (Anche se la Fiori non ricorderà questo particolare

nelle sue memorie, per venire incontro alla sensibilità del lettore più nostalgico,

possiamo senza dubbio immaginare che il treno arrivò in perfetto orario.)

Il suo primo impatto con Maratea fu mediato dal capotreno.

All’approssimarsi alla nostra stazione, questi iniziò a ridacchiare. Quando

Cesira gli chiese il perché, lui le canticchiò: «Maratea, senza sole! /

tutte ‘e donne senz’onore! / se le corna fossero fraschi

/ Maratea ci avrebbe li boschi!». Per chi non li conoscesse, questi versi

sono di una canzoncina ottocentesca, in voga nei paesi dell’alto-tirreno

cosentino fino alla metà del secolo scorso, in cui si scherniscono tutti i

paesi della riviera.

«Chiedo scusa alla gentile, ospitale Maratea per questo

scherzoso detto che non le si addiceva certo -

scriverà poi Cesira in un libro di memorie - [Maratea è] un paese ospitale

e gentile, paese di sole donne, forti, cortesi lavoratrici (ci ho vissuto per

quattro anni circondata dalla stima e dall’affetto quasi unanime) e che mi

accolse con il lezzo dei suoi cedri, l’incanto verde della sua valle; dopo quel

rovente alito delle rocce affocate, arse, gialle, rossiccie,

brulle di Ustica, il profumo di quelle piante, il verde riposante della sua

mirifica valle, composero il primo balsamo che si soffuse sui miei nervi

straziati da tanto tempo».

A contatto con gli ultimi.

Cesira visse in via Pendinata prima

e in via Sotto le Monache poi. All’epoca, nei pressi della sua prima abitazione

si trovava la caserma dei Carabinieri. Gli uomini dell’Arma furono sempre

gentilissimi con lei e le diedero il libero usufrutto dei libri della biblioteca

della caserma.

Cesira visse in via Pendinata prima

e in via Sotto le Monache poi. All’epoca, nei pressi della sua prima abitazione

si trovava la caserma dei Carabinieri. Gli uomini dell’Arma furono sempre

gentilissimi con lei e le diedero il libero usufrutto dei libri della biblioteca

della caserma.

Ma soprattutto la Fiori fu vicina

agli ultimi, alle vedove e agli orfani dei figli degli emigranti che non si

facevano più vivi.

«Erano distribuzioni di dolcissimi

sguardi, tra segreti ascoltati e sorrisi senza risparmio. La gente si

avvicinava e ascoltava. Io naturalmente seminavo i più elementari principi

della nostra idea, [...] sulla miseria da eliminare, perché non si

deve mangiare tutta vita erbe cotte condite «co’ o pipe», o castagne secche

lessate, o i taralli duri di un mese ammollati nell’acqua, mentre pochi s’abbottano

di ciccia… molte teste si aprivano, sai? E continueranno ad aprirsi in mia

assenza, perché ho lavorato, io maestra, anche con gli studenti delle medie».

Dopo Maratea e le sue memorie.

Cesira Fiori lasciò Maratea nel maggio 1939. Nonostante la

pena di confino fosse giunta al termine nel 1938, fu trasferita a San Demetrio

ne’ Vestini (AQ).

Nel giugno 1944, ancor prima dell’arrivo delle truppe

Alleate, il Comitato di liberazione nazionale la

nominò sindaco di San Demetrio. Nell’ottobre dello stesso anno tornò a Roma.

Riprese l’insegnamento nelle scuole e organizzò il sindacato degli insegnanti.

Morì a Roma il 9 gennaio 1976.

Cesira pubblicò diversi volumi nel

periodo repubblicano. In due di questi, Una donna nelle carceri fasciste

(1965) e La confinata (1979), raccontò gli aneddoti della sua

esperienza a Maratea.

La memoria della sua permanenza è praticamente scomparsa nel

nostro paese, così come molti altri fatti del Ventennio. Nel 2011 la

pubblicazione postuma di Maratea nel panorama postunitario, ultimo

lavoro del prof. José M. Cernicchiaro (1949-2010), colmò molte lacune sul

periodo. Ma ci sono ancora molti vuoti da riempire, in particolare per quanto

riguarda i confinati politici. Un giorno, speriamo vicino, una ricerca nel

fondo dedicato all’Archivio di Stato di Potenza porterà alla luce altre storie

come quella di Cesira Fiori.