VERBICARO E…IL CORRIERE DELLA SERA

di Emanuele Labanchi

Già nel 1855 Verbicaro,

in provincia di Cosenza, fu teatro di una violenta rivolta legata alla

diffusione del colera. Nell'agosto del 1911 ancora a Verbicaro

vi fu un'insurrezione popolare, con morti e feriti, contro le Autorità comunali

accusate di avere avvelenato gli abitanti con la "polverina" del

colera.

Per l'occasione arrivò il celebre inviato del Corriere della sera,

Luigi Barzini, che cercò di capire la vicenda, cui

dedicò l'articolo ritrovato grazie alla paziente ricerca

del Sig. Vincenzo Grisolia

da Santa Domenica Talao:

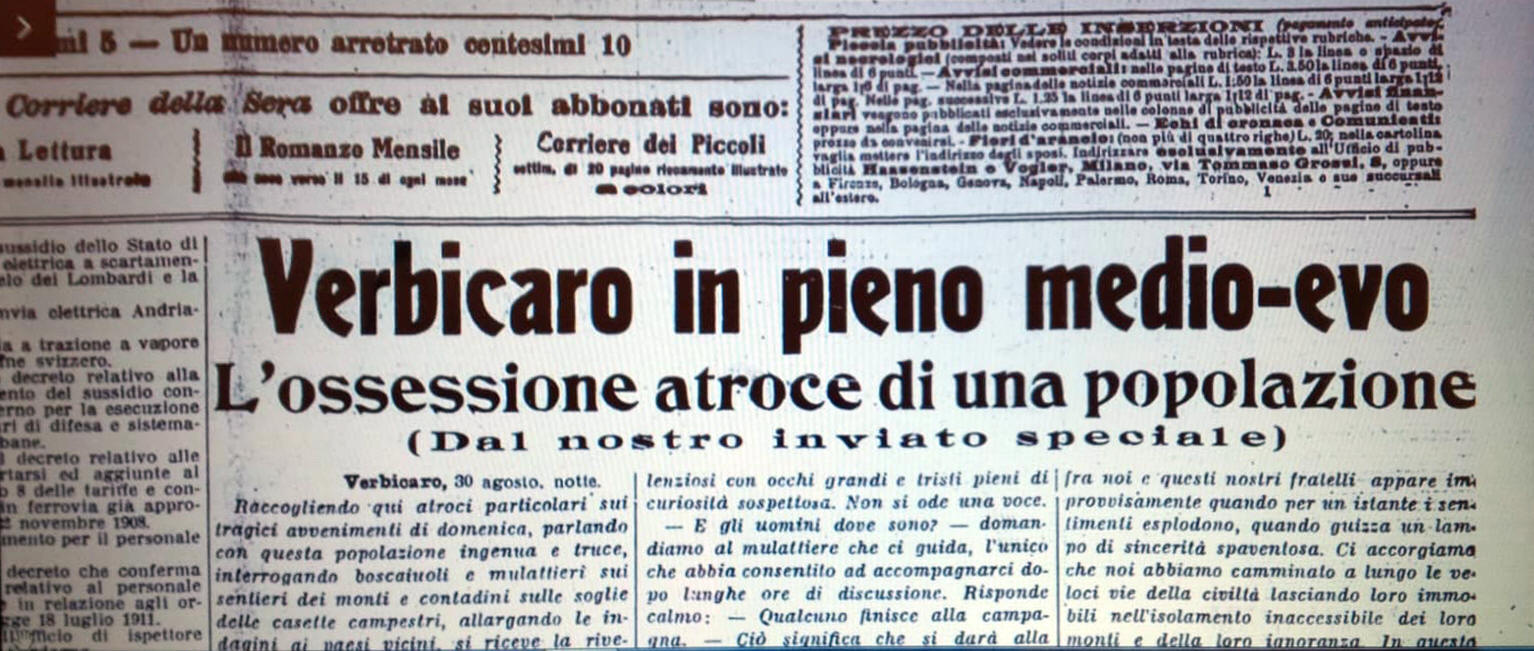

CORRIERE DELLA SERA, 31 AGOSTO

1911

Verbicaro in pieno medio-evo

Verbicaro in pieno medio-evo

L’ossessione atroce di

una popolazione

(Dal nostro inviato speciale) Verbicaro, 30

agosto, notte.

Raccogliendo qui atroci particolari sui tragici avvenimenti di

domenica, parlando con questa popolazione ingenua e truce, interrogando

boscaioli e mulattieri sui sentieri dei monti e contadini sulle soglie delle

casette campestri, allargando le indagini ai paesi vicini, si riceve la

rivelazione angosciosa di un male così vasto, di una miseria morale così

profonda, di fronte alle quali i sanguinosi tumulti bestiali di Verbicaro non sono più che un episodio, un indice

terribile. Ci si accorge all’improvviso che altri dieci, altri

venti villaggi hanno la stessa anima di Verbicaro,

che regioni intere si trovano nelle identiche condizioni di spirito e di mente.

All’orrore subentra un senso di lutto e di sconforto come per una sciagura

nazionale. La popolazione povera di tanta bella parte d’Italia ci appare ad un tratto più diversa da noi che se fosse di un’altra razza

lontana o di un’altra lontana epoca, la sua vita, la sua psicologia non ci

appartengono più. Con infinita tristezza ci sentiamo estranei, e siamo

giudicati estranei; e questo sentimento grava sulla

nostra coscienza come un rimorso.

Non ci fate morire …

I fatti di Verbicaro sono citati in altri

villaggi alla guisa di esempio. A Grisolia,

ancora immune dal contagio, si gridano minacce, si affilano le scuri per

colpire gli avvelenatori del popolo nel caso che il colera scoppiasse.

A Scalea, dove il contagio è scoppiato, alcuni paesani sono accorsi presso uno dei ricchi proprietari locali – un consigliere

provinciale dal quale abbiamo direttamente raccolto l’episodio – e gli hanno

detto: - Noi ci mettiamo sotto la vostra protezione. Non ci avvelenate per

carità.

Mentre le autorità giudiziarie stamani facevano l’inchiesta sugli

avvenimenti, delle povere donne si sono presentate implorando: - Eccellenze,

dateci un contravveleno. Non ci fate morire! – I funzionari hanno cercato di

rassicurarle; ma dopo ascoltato i lunghi discorsi, una vecchia ha replicato: -

Si, va bene, ma ad una ragazza avete dato il contravveleno perché è bella. Noi

abbiamo da morire?

Salendo per sentieri da capra su questa montagna di Verbicaro brulla, ardente sotto il sole, ci siamo fermati

ad una capanna per chiedere da bere; e una donna premurosa, porgendoci

un’anfora classica, ci ha detto, rassicurante: - Bevete

pure tranquilli. Non è avvelenata. - Voi credete al veleno? le

abbiamo chiesto. – E come no, eccellenza? È il Governo

che ce lo mette. Ha mandato gente in giro a contare le

persone e ammazza i poveretti perché sono troppi.

Non è una opinione, è una convinzione

profonda, generale. Si citano fatti, si giura sui Santi che il colera è un

avvelenamento; avvelenatore è il Governo, e per esso

le autorità locali. Un contadino calabrese non distingue fra un giudice, un

sindaco, un maresciallo, i carabinieri: sono tutti autorità, sono tutti

Governo; e in esso vede una forza tutelare ma una

potenza nemica, che egli odia silenziosamente, umilmente, rassegnatamente: non

si è fatto nulla perché possa amarlo.

NEL PAESE SILENZIOSO

Siamo giunti qui dopo cinque ore di

ascensione tra gole ripide, volgendoci per rinfrescarci a contemplare il mare

che l’orizzonte pallido pareva innalzasse. Incontravamo dei fuggiaschi. Erano

gruppi di donne nel pittoresco costume rosso e nero, la testa gravata da

cariche di masserizie, pallide, donne dai grandi occhi neri cavi, che ci

guardavano diffidenti. Erano uomini, dallo strano cappello minuscolo a cono e i

calzoni corti. Non penetrano per questi sentieri alpestri le nuove fogge.

Da un casolare chiuso si levava uno stridulo pianto di donne.

Qualcuno vi era morto.

Quasi tutta la popolazione di Verbicaro è fuggita per la montagna portando i suoi

colerosi che la polizia medica non riesce a scovare. In un campo un gruppo di gente silenziosa circonda una forma

nera; seppellisce un cadavere orrendo di vecchio. Due giovani, forse i suoi

figli, scavano la fossa ai piedi di un albero, lentamente, con calma

impassibile.

Il tanfo giunge alla strada. Questo odore di morte lo risentiamo vagamente più oltre, presso al paese arrampicato

sui fianchi dirupati del monte, sotto vette alte selvagge ignude.

Pei vicoli angusti oscuri tortuosi del villaggio, di un pittoresco

orrido, non si aggirano più che soldati, carabinieri, medici militari. Dei

quattromila abitanti solo due o trecento sono rimasti chiusi nelle case.

Qualche donna si sporge dalle finestrucce affumicate,

al rumore dei passi. Una vecchia che si direbbe centenaria, fila la lana nel

vano di una porticina e non solleva il suo piccolo volto rugoso tremolante dal

lavoro, indifferente come la fatalità. Dei ragazzi più arditi salgono sui muricciuoli diroccati delle scale esterne e guardano

silenziosi con occhi grandi e tristi pieni di curiosità sospettosa. Non si ode

una voce. – E gli uomini dove sono? – domandiamo al

mulattiere che ci guida, l’unico che abbia consentito ad accompagnarci dopo

lunghe ore di discussione. Risponde calmo: - Qualcuno finisce alla campagna. –

Ciò significa che si darà alla macchia.

Finora infatti ben pochi dei

quarantacinque mandati di cattura emessi dall’autorità hanno condotto

all’arresto. Il popolo di Verbicaro è latitante in massa

e ha lasciato i cadaveri nelle case e nelle vie: il seppellimento è avvenuto

ieri.

La calce gettata sull’acciottolato sconnesso produce uno strano

contrasto con le muraglie luride, così vicine che si potrebbero toccare

allargando le braccia. Essa mette un effetto di nevicata nei vicoli scoscesi

che digradano come fenditure. Talvolta qualcuno

avverte: - Scostatevi – Ed indica a terra il luogo ove qualche cadavere di

coleroso ha giaciuto per giorni, messo fuori casa ad

aspettare la sepoltura. Dei maiali, delle galline vagano nel candore della

calce sotto alla quale il sole ardente riesce ancora a

far fermentare vecchi fetori.

Si sente un’atmosfera di paura, in questo villaggio silenzioso, che

non ricorda in nulla i paesi che conosciamo, e che sembra immaginato come uno

scenario di orrore.

L’agonia del pretore

Davanti alla casa comunale, miserabile come le altre, nei luoghi

ove ha lasciato tracce, si rivelano scene spaventevoli della cieca rivolta. Delle grosse pietre segnato il punto ove il cadavere del

giovane impiegato Amoroso venne lapidato. Egli aveva lavorato al censimento;

ora si adoperava per la disinfezione e assumeva informazioni sui casi di

colera. Era perciò additato come il primo colpevole, il maggiore untore del

paese.

Le campane suonavano a distesa il loro inno delle sommosse popolari quando la folla ebbra di odio, armata, urlava

serrata in queste strade da incubo. La prima vittima fu il povero pretore Armentano, che venne circondato

appena entrato in paese e serrato in un cerchio di lame e di fucili branditi.

Assisté per venti lunghi minuti ad una violenta discussione che aveva per

oggetto la sua vita. Dovette essere una cosa atroce, i cui particolari soltanto

oggi sono conosciuti, emersi a poco a poco nella

inchiesta giudiziaria. Il pretore era percosso dai più violenti che volevano la

sua morte; e per quattro volte egli stette sul punto di essere massacrato. Poi

gli dissero. – Vattene. E quando fu lontano,

scaricarono dei colpi nella sua direzione.

Nel carcere, la cui porta

è ancora scassinata, abbiamo visto l’assassino dell’Amoroso, un vecchio magro,

impassibile, dallo sguardo torbido. Egli colpì con una roncola che sembra una lama di partigiana. Ad ogni domanda risponde: -

Io non so niente. – E aspetta con indifferenza.

Il sindaco non esce ancora dalla sua casa, una vecchia casa cadente e miserabile. Egli ha un’aria onesta.

Non mi odiavano – ci ha detto – ma sapevo

che se veniva il colera avrebbero cercato di ammazzarmi. nessuno

leva dalla testa di questa gente che il sindaco è l’avvelenatore dell’acqua.

Così avvenne quando fu sindaco mio nonno che venne

trascinato con una corda per il paese e ucciso. Forse hanno contribuito le

calunnie di qualche nemico; non so. Certo è che la folla è stata eccitata al mattino dalle parole di un prete che parlò dalla via. Io

non abbandonai il mio posto ed avvertii le autorità del pericolo chiedendo

soccorsi fin da quando si manifestò il colera nelle

vicinanze, perché sapevo che questo sarebbe avvenuto.

Mentre parlava, i suoi giovani figli, in fondo alla camera, ascoltavano

con una timidità selvaggia, ancora un po’ sperduti e atterriti.

L’abisso

I medici militari vanno per le case cercando i malati, che sono pochi poiché la popolazione è fuggita per la paura di quello

che aveva commesso, ma rappresentano pur sempre l’uno per cento dei rimasti.

Pattuglie di carabinieri e soldati si allontanano per sentieri alpestri, per

eseguire arresti. Tutti i viottoli della campagna sono percorsi da armati. Verbicaro sembra dormire un tragico sonno in questa rete di

vigilanza.

Ma è torturante il pensiero che non vi sono cure, non vi sono

provvedimenti che possano sradicare dalle menti di

questa povera gente la persuasione che il Governo della loro patria assassini i

suoi figli. È un fantasma atroce che ossessiona un popolo. Non è possibile

comunicare colla sua anima primitiva, selvaggia; nulla può vincere la sua

diffidenza. È come il lupo che teme la trappola; e ad ogni parola di pietà, di umanità, di amore, anche quando le labbra rispondono con

lo stesso linguaggio, lo sguardo dubitoso dice: Non

ci credo.

L’abisso che abbiamo lasciato aprirsi tra

noi e questi nostri fratelli appare improvvisa-mente quando per un istante i

sentimenti esplodono, quando guizza un lampo di sincerità spaventosa. Ci

accorgiamo che noi abbiamo camminato a lungo le veloci via

della civiltà lasciando loro immobili nell’isolamento inaccessibile dei loro

monti e della loro ignoranza. In questo mondo senza strade, il paese vicino

sembra remoto; neppure tra villaggio e villaggio è

possibile la fusione. Un versante della valle tace all’altro versante.

Ora per paura del colera, i paeselli si trattano come città

avversarie in guerra, temono ognuno che gli abitanti dell’altro entrino a fare da untori, si vigila alle porte. Ieri due

povere donne di Verbicaro si avvicinarono a Scalea;

furono minacciate, inseguite a sassate. Se la presenza

di un estraneo fra le mura di un paese è sospettata, suona la campana a

martello, il popolo accorre armato. Siamo in pieno medio evo. E questa è

l’Italia al giubileo del suo risorgimento

Luigi Barbini